Dans cet article nous vous proposons un passage traduit du livre de Vaclav Smil : « Harvesting the biosphere : the human impact » dans lequel ce chercheur et analyste fait une synthèse des connaissances scientifiques sur l’exploitation de la biosphère par l’humanité. Son approche multidisciplinaire peu commune mettant en exergue les données chiffrés et les liens entre une myriade d’éléments, nous offre une vision d’ensemble de l’impact d’homo sapiens sur les espèces vivantes sauvages. Un travail remarquable, fouillé et minutieux.

L’espèce humaine a évolué pour devenir l’organisme dominant de la planète dans ce qui a été, sur l’échelle de temps de la biosphère de milliards d’années, une très brève période. Moins de 2,5 millions d’années se sont écoulées depuis l’émergence de notre genre (avec Homo habilis), et Homo sapiens est devenu identifiable il y a environ 200 000 ans (Lewin 2005). Le passage de l’alimentation de subsistance (chasse et cueillette) à une existence sédentaire dynamisée par les plantes cultivées et les animaux domestiqués a commencé peu après la fin de la dernière glaciation (il y a moins de 10 000 ans) ; par la suite, nos capacités d’expansion, d’extraction, de production et de destruction ont commencé à croître rapidement avec l’émergence des premières civilisations complexes (Cochran et Harpending 2010). Après des millénaires de lente progression pendant le Pléistocène et le début de l’Holocène , la population mondiale a commencé à se multiplier en raison des flux d’énergie croissants qu’elle a commandés grâce à de nombreuses innovations techniques et sociales. Les reconstructions quantitatives de ces tendances à long terme sont incertaines, mais elles rendent compte de l’ampleur de certains progrès et de leur croissance implacable.

Il y a cinq mille ans, la Terre comptait probablement moins de 20 millions d’habitants ; au début de l’ère commune, le total était d’environ 200 millions ; un millénaire plus tard, il était passé à environ 300 millions ; en 1 500, au début de l’ère moderne, il était encore inférieur à 500 millions, et un milliard a été passé peu après 1800. En 1900, le total était d’environ 1,6 milliard, en 1950 de 2,5 milliards, en 2000 de 6,1 milliards, et en 2010 il approchait les 7 milliards. Par conséquent, le nombre d’humain a été multiplié par 350 en 5 000 ans, par plus de 20 au cours du dernier millénaire et par environ quatre entre 1900 et 2010. L’utilisation de l’énergie dans les premières civilisations complexes se limitait à la combustion du bois et des résidus de culture, et même pendant les premiers siècles de l’ère commune, la consommation annuelle moyenne d’énergie dans l’Empire romain ne dépassait pas 10 milliards de joules (GJ) par habitant (Smil 2010). En 1800, la moyenne britannique, la plus élevée au monde, atteignait environ 50 GJ par habitant (Warde 2007), et en 1900, l’approvisionnement énergétique moyen des États-Unis par habitant (combustibles fossiles et bois) avait dépassé 130 GJ (Schurr et Netschert 1960). Un siècle plus tard, les plus grands pays de l’UE, à l’instar du Japon, se situaient à environ 170 GJ, tandis que l’approvisionnement en énergie primaire par habitant aux États-Unis et au Canada était environ deux fois plus élevé (BP 2011). Tous ces taux concernent les intrants énergétiques bruts : en raison des rendements de conversion énergétique nettement améliorés, les niveaux en termes d’énergie utile réellement disponible étaient dans tous ces cas au moins trois fois plus élevés.

L’espérance de vie à la naissance des citoyens de l’Empire romain était inférieure à 25 ans (Scheidel 2007 ; Woods 2007), et ce n’est qu’en 1900 que la moyenne pour les deux sexes a dépassé 50 ans aux États-Unis et dans divers pays européens ; en 2010, elle était d’environ 80 ans dans les pays les plus riches du monde et dépassait même 70 ans en Chine (ONU 2011). Et si le PIB par habitant est une mesure imparfaite du bien-être économique, ses reconstructions pour l’Empire romain (Maddison 2007 ; Scheidel et Friesen 2009) ne rapportent que 500-1 000 dollars US en monnaie actuelle, soit un niveau similaire à celui qui prévaut actuellement dans les pays les plus pauvres de l’Afrique subsaharienne, alors que les moyennes de 2010 dans les grandes économies allaient de plus de 40 000 dollars US pour les États-Unis, le Japon et les pays les plus riches de l’UE à environ 4 000 dollars US pour la Chine (FMI 2010). Ces comparaisons montrent clairement que l’espèce humaine a été très productive. Dans son détachement mental quotidien de la nature, la civilisation moderne voit que sa fortune dépend de la garantie d’un approvisionnement incessant et abordable en formes modernes d’énergie en général et en combustibles fossiles en particulier (d’où les préoccupations concernant “l’épuisement » ou le « pic pétrolier »), et de la disponibilité d’un large éventail de minéraux non énergétiques. Mais d’abord, la photosynthèse restera toujours la conversion d’énergie la plus importante sur Terre, et sans tissus végétaux nouvellement formés (phytomasse), aucune vie hétérotrophe – qu’il s’agisse de simples organismes solitaires unicellulaires ou de sociétés complexes d’insectes, de mammifères et d’êtres humains – ne serait possible .

Nos récoltes de phytomasse vont au-delà des besoins métaboliques pour sécuriser les matières premières (bois, fibres, pâte) et l’énergie (bois de chauffage, charbon de bois, paille) dont les intrants restent indispensables même à l’ère des métaux, du béton, des matières synthétiques et des combustibles fossiles. La biosphère a payé un prix considérable pour ces gains humains car son stock total de phytomasse sur pied et sa productivité globale ont diminué de façon significative. Et parce que nous sommes une espèce omnivore, nous avons également récolté une grande variété de zoo-masse en collectant et en chassant des animaux comme butineurs et finalement en les élevant aussi délibérément comme pasteurs et agriculteurs. Ces actions ont réduit les stocks d’animaux sauvages terrestres et marins tout en augmentant massivement les stocks de bovins, de buffles d’eau, de chevaux, de chameaux, de moutons, de porcs et de volailles. Cette tentative de quantifier ces changements bien connus dans la biomasse mondiale suivra deux voies différentes (mais complémentaires) : premièrement, en contrastant l’histoire de la destruction anthropique de la phytomasse sur pied (causée par la déforestation et la conversion d’autres écosystèmes en terres cultivées, pâturages, établissements et utilisations industrielles) et les pertes de zoologie sauvage qui l’accompagnent, avec l’expansion simultanée de l’anthropomasse et de la masse des animaux domestiqués ; deuxièmement, en exprimant le niveau des récoltes actuelles de phytomasse humaine en tant que part de la productivité de la biosphère. Cette approche a l’avantage d’attirer l’attention à la fois sur l’état et le processus, sur les stocks de biomasse existant à différentes périodes et sur les taux changeants de leur déclin ou de leur augmentation. En conclusion, je propose quelques réflexions sur la signification de ces réalités et je note certaines possibilités qui pourraient être exploitées pour modérer les futures revendications humaines sur la biomasse.

La biomasse change

La surveillance par satellite a fourni des moyens assez précis et actualisés de cartographie mondiale de la couverture terrestre, mais le calcul de la phytomasse sur pied nécessite encore des études sur le terrain pour évaluer les densités et la composition en espèces des formations végétales représentatives . Même avec ces progrès, les estimations mondiales du total des stocks de phytomasse terrestre à la fin du XXe siècle s’étendaient sur une large gamme allant de moins de 300 milliards à 900 milliards de tonnes de carbone (Gt C), le total le plus probable se situant entre 400 et 700 Gt C. D’autres progrès en matière de surveillance au cours de la dernière décennie – plus particulièrement le déploiement du LIDAR (détection et télémétrie par satellite) pour révéler la structure verticale des forêts (NASA 2010) – ont contribué à réduire l’incertitude. La dernière évaluation de la phytomasse dans les forêts tropicales humides a été de loin la plus complète du plus grand dépôt de matière vivante (Saatchi et al. 2011). L’étude a combiné les données de près de 4 100 placettes d’inventaire avec le suivi LIDAR et l’imagerie optique et micro-ondes à haute résolution (1 km) pour estimer le stock mondial de carbone des forêts tropicales à 247 Gt C, dont près de 80 pour cent (193 Gt C) en surface et le reste dans les racines. En supposant que les forêts tropicales humides contiennent au moins 40 pour cent ou jusqu’à 50 pour cent de la phytomasse terrestre mondiale, le stockage se situerait entre 500 et 615 Gt C.

Il ne fait aucun doute que la dernière période glaciaire a réduit la couverture végétale de la Terre et que les stocks de phytomasse mondiaux ont ensuite rebondi avec la déglaciation. Le stockage mondial a atteint un sommet au milieu de l’Holocène (il y a environ cinq millénaires) avant que les interférences humaines plus étendues (dues aux cultures itinérantes et permanentes, au pâturage des animaux domestiques, à l’augmentation de la fréquence des incendies et à l’extension des établissements humains) ne commencent à modifier la couverture terrestre naturelle et à réduire les réserves de phytomasse. Ces processus se sont accélérés au cours des deux derniers siècles, et le retour substantiel des forêts tempérées après 1950 n’a pas éliminé la perte nette de la phytomasse ligneuse postglaciaire. La quantification de tout cela est une autre question. La meilleure conclusion est que pendant le dernier maximum glaciaire, les plantes terrestres ont stocké jusqu’à 200 Gt de carbone de moins qu’en l’an 2000 (Adams et al. 1990). Un gain substantiel à l’Holocène – une estimation d’un doublement ne semble pas excessif, car la superficie totale de la forêt tropicale avait à peu près triplé entre 18 000 et 5 000 ans avant aujourd’hui et la superficie des forêts de température fraîche s’était multipliée par plus de 30 (Adams et Faure 1998) – aurait pu faire passer les stocks à plus de 1 000 Gt C, et les changements d’utilisation des terres qui ont suivi les ont réduits, très probablement, à 750 à 800 Gt C au XVIIIe siècle. Les pertes de carbone végétal au cours des deux derniers siècles se sont probablement élevées à 150-200 Gt C, ce qui a fait baisser les stocks terrestres de la fin du XXe siècle à 650 Gt C au maximum et très probablement à moins de 600 Gt C (Houghton 2003 ; Saatchi et al. 2011). Les actions humaines peuvent donc avoir réduit le stock de phytomasse de la biosphère jusqu’à 45 % au cours des deux derniers millénaires, et au cours du XXe siècle, la réduction nette de la phytomasse mondiale a été d’environ 110 Gt C, soit environ 17 % du total de 1900 (tableau 1).

Nous sommes sur un terrain plus solide lorsque nous évaluons la conversion des écosystèmes naturels en champs et l’expansion mondiale des cultures due à la croissance des populations et à la transition alimentaire universelle des régimes végétariens vers des parts plus élevées de protéines animales. Au milieu du XVIIIe siècle, les terres agricoles ne représentaient encore qu’environ 350 millions d’hectares (Mha). En 2010, les terres utilisées pour les cultures annuelles et permanentes dépassaient 1,5 milliard d’hectares (Gha). Les terres cultivées représentent environ 12 pour cent de toutes les terres libres de glace, mais leur phytomasse saisonnière maximale avant récolte est inférieure à 0,5 pour cent de toute la masse végétale terrestre (Richards 1990 ; HYDE 2011 ; FAO 2011). Ces gains se sont faits au détriment des prairies tempérées et des forêts tropicales. Après 1850, la plupart des nouvelles terres cultivées en Amérique du Nord et en Russie provenaient du labourage des prairies, et dans les tropiques, la plupart des nouveaux champs provenaient de la déforestation. Au total, les conversions des écosystèmes ont entraîné la perte d’au moins 150 Gt de carbone végétal entre 1850 et 2000 (Houghton 2003). La façon la plus instructive d’illustrer l’étendue des impacts humains sur les stocks de matière organique mondiale est peut-être de retracer les gains et les pertes de biomasse des mammifères – c’est-à-dire la masse croissante de l’humanité (anthropomasse) et des animaux domestiqués et la diminution de la masse des animaux terrestres sauvages, en particulier des herbivores et des primates anthropoïdes. Une fois encore, la quantification de ces variables repose sur des hypothèses en chaîne, mais des calculs prudents révèlent l’ampleur des tendances séculaires et produisent des comparaisons surprenantes.

TABLEAU 1 Quelques tendances mondiales importantes à long terme

| Année | Population (millions) | Énergie utilisée (GJ/habitant) | Production économique (1990$/habitant) | Espérance de vie (années) | Stock de phytomasse (Gt C) |

| 5000 ap | 20 | <3 | <100 | 20 | >1000 |

| 0 | 200 | <5 | 500 | <25 | 1000 |

| 1000 | 300 | <10 | 500 | <30 | 900 |

| 1800 | 900 | 23 | 600 | 35 | 750 |

| 1900 | 1600 | 27 | 1200 | 40 | 660 |

| 2000 | 6100 | 75 | 6500 | 67 | 550 |

NOTE : ap = avant présent. Toutes ces valeurs (à l’exception de la population, de l’énergie et de l’espérance de vie après 1900) sont des approximations des valeurs les plus probables avec des marges d’erreur importantes (généralement >20 p. 100). Les séries de population sont disponibles dans McEvedy et Jones (1978), Demeny (1990) et HYDE (2011). Consommation d’énergie moyenne par habitant selon Smil (2008 et 2010). Les estimations des produits économiques sont basées sur Maddison (2007). Les stocks de phytomasse mondiale sont tirés de Adams et al. (1990), Adams et Faure (1998), Matthews et al. (2000), Saugier, Roy et Mooney (2001), Houghton (2003) et Houghton et Goetz (2008).

Anthropomasse globale et zoomasse domestiquée.

Les calculs de l’anthropomasse mondiale doivent tenir compte des différences dans la composition par âge et le poids corporel moyen des populations constituantes. Par exemple, en 2010, 40 pour cent de la population de l’Afrique avait moins de 15 ans et l’âge médian du continent était de 19,7 ans, alors que les chiffres correspondants pour l’Europe étaient de 15 pour cent et 40,2 ans (ONU 2011). Les enfants de cinq ans aux États-Unis pèsent de 3 à 4 kg de plus qu’en Inde, et à l’âge de 1 à 5 ans, la différence est deux fois plus importante (Ogden et al. 2004 ; Sachdev et al. 2005) ; et les différents taux d’obésité se traduisent par une fourchette de masse corporelle relativement importante, même parmi les pays riches. En 2005, la prévalence de l’obésité (définie comme un indice de masse corporelle supérieur à 30) était aussi faible que 3,9 pour cent au Japon et aussi élevée que 33 pour cent aux États-Unis, les parts européennes allant de 10 pour cent en Italie à environ 23 pour cent en Angleterre (NOO 2009). Ces larges écarts expliquent pourquoi, dans le calcul de l’anthropomasse mondiale en 2000, je choisi quatre moyennes pondérées différentes de moyennes corporelles : pour l’Amérique du Nord avec sa population en surpoids de plus de 300 millions de personnes ; pour tous les autres pays à revenu élevé (environ 800 millions, dominés par l’Europe) ; pour les pays en voie de modernisation (4,2 milliards, dominés par la Chine et l’Inde) ; et pour les économies les plus pauvres du monde (environ 700 millions, principalement en Afrique). Les structures d’âge et de sexe sont disponibles pour ces quatre catégories de population (UN 2011), et j’ai utilisé les masses corporelles moyennes dérivées des études anthropométriques et des courbes de croissance pour les populations de quatre pays représentatifs : les États-Unis, l’Allemagne, la Chine et l’Inde (Schwidetzky, Chiarelli et Necrasov 1980 ; Sachdev et al. 2005 ; Zhang et Wang 2010). Ces données donnent une moyenne mondiale pondérée d’environ 50 kg, ce qui indique que le poids vif total de l’anthropomasse mondiale de 6,1 milliards de personnes en 2000 était d’environ 300 millions de tonnes (Mt). La teneur en eau du corps humain est en moyenne de 60 % (Ellis 2000), et avec 45 % de carbone dans la masse sèche, ce total donne environ 55 Mt C. Depuis la fin du XIXe siècle, de meilleurs régimes alimentaires parmi des populations de plus en plus urbaines ont entraîné une augmentation du poids corporel moyen : par exemple, le poids moyen des hommes de 20 ans au Japon est passé de 53 kg en 1900 à 65,4 kg en 2000 (Õkawa, Shinohara et Umemura 1987-88 ; SB 2010). Par conséquent, la biomasse totale de notre espèce a augmenté à un rythme un peu plus rapide que la population globale, qui était environ 3,7 fois plus élevée en 2000 qu’en 1900. En supposant une moyenne pondérée de la masse corporelle mondiale de 45 kg et une population totale approximative de 1,65 milliard d’individus, on obtient une estimation de 13 Mt C de biomasse humaine en 1900 : l’anthropomasse mondiale a donc plus que quadruplé au cours du XXe siècle.

Même les plus grandes espèces de vertébrés terrestres sauvages ont maintenant une masse globale qui ne représente qu’une petite fraction de la masse anthropométrique mondiale. Les minuscules restes de troupeaux de bisons autrefois énormes, le plus grand méga herbivore survivant d’Amérique, ne totalisent qu’environ 40 000 t C. Le dernier recensement des éléphants d’Afrique à l’échelle du continent a dénombré 470 000 individus en 2006 (Blanc et al. 2007). Avec une masse corporelle moyenne de 2,6 t, cela ne représente qu’environ 1,2 Mt de poids vif, et avec 55 pour cent d’eau et 45 pour cent de C dans la matière sèche, cela ne représente qu’environ 250 000 t C, soit l’équivalent d’environ 0,5 pour cent de l’anthropomasse mondiale. Et même une estimation libérale de la masse totale des mammifères terrestres sauvages au début et à la fin du vingtième siècle ne donne pas plus de 50 Mt de poids vif (environ 10 Mt C) en 1900 et 25 Mt de poids vif (environ 5 Mt C) en 2000, soit une baisse de 50 pour cent. Cela signifie que l’anthropomasse mondiale a dépassé la masse globale des mammifères terrestres sauvages au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, qu’en 1900, elle était supérieure d’au moins 30 % et qu’en 2000, la masse globale de tous les mammifères terrestres sauvages ne représentait qu’environ un dixième de l’anthropomasse mondiale (voir le tableau 2). La masse globale des vertébrés sauvages est aujourd’hui très faible par rapport à la biomasse des animaux domestiques. En 1900, il y avait environ 1,6 milliard de grands animaux domestiques, dont environ 450 millions de têtes de bovins et de buffles d’eau (HYDE 2011) ; un siècle plus tard, le nombre de grands animaux domestiques avait dépassé 4,3 milliards, dont 1,65 milliard de têtes de bovins et de buffles d’eau et 900 millions de porcs (FAO 2011). Les calculs utilisant ces chiffres et les poids corporels moyens (ils ont augmenté partout depuis 1900, mais les différences entre les masses corporelles plus importantes en Amérique du Nord et en Europe et les poids plus faibles ailleurs persistent) donnent des estimations d’au moins 35 Mt C de gros bétail domestique en 1900 (plus de trois fois le total de tous les mammifères terrestres sauvages) et d’au moins 120 Mt C en l’an 2000, une augmentation de 3,5 fois en 100 ans (et 25 fois le total de gros bétail des mammifères sauvages). Et la taille des bovins à elle seule est maintenant au moins 250 fois plus grande que celle de tous les éléphants africains vivants, ce qui représente moins de 2 pour cent de la taille des quelque 300 millions de bovins d’Afrique (Tableau 2).

Pour les humains, les comparaisons avec la zoomasse sont tout aussi frappantes. Les densités d’anthropoïdes supportées par l’agriculture intensive moderne ont largement dépassé les densités les plus élevées possibles de mammifères sauvages et ont atteint des ordres de grandeur supérieurs à ceux des primates anthropoïdes. La zoomasse (en poids vif) des chimpanzés de certaines communautés dépasse 1 kg/ha mais est généralement inférieur à la moitié de ce taux. Les densités de nombreuses sociétés humaines de recherche de nourriture étaient similaires (moins de 0,5 kg/ha), mais les agricultures traditionnelles les plus productives pouvaient éventuellement faire vivre plus de cinq personnes, ou plus de 200 kg, par hectare de terre arable (Smil 1994, 2008). Plus remarquable encore, en 2000, les régions où l’agriculture était la plus intensive pouvaient faire vivre plus de 15 personnes/ha, soit plus de 250 kg de masse sèche par hectare, alors que la masse sèche totale de la faune du sol dans ces champs est généralement inférieure à 100 kg/ha (Coleman et Crossley 1996).

TABLEAU 2 Anthropomasse et zoomasse mondiales des animaux sauvages et domestiqués, 1900 et 2000 (Mt C)

| Année | Humains | Mammifères terrestres sauvages | Éléphants | Animaux domestiqués | Bovins |

| 1900 | 13 | 10 | 3.0 | 35 | 23 |

| 2000 | 55 | 5 | 0.3 | 120 | 80 |

NOTE : Les estimations indiquées sont les meilleures approximations des totaux mondiaux ; celles de l’anthropomasse et de la masse zoologique des animaux domestiqués et du bétail en 2000 sont relativement les plus précises.

Cela signifie que la composition normale de la biomasse hétérotrophe – la pyramide trophique avec une large base de la faune du sol et un étroit sommet de vertébrés – a été fortement modifiée, car la culture intensive dans de nombreuses régions agricoles, fait maintenant vivre une masse de personnes plus importante que la masse de tous les invertébrés du sol. Dans certains pays, les animaux domestiques ont atteint des densités sans précédent. En 2009, les Pays-Bas comptaient près de 4 millions de têtes de bovins, plus de 12 millions de porcs et 1,1 million d’ovins et de caprins (PVE 2010). Le poids vif de ces animaux correspondait à environ 1,3 t/ha de cultures et de pâturages, soit trois fois plus que la moyenne de la masse humaine par hectare, et dans certaines régions du pays, la différence était deux fois plus importante. Fait encore plus remarquable, cette forte densité de zoomasse domestiquée était d’un ordre de grandeur supérieur à la biomasse de tous les invertébrés du sol et n’était surpassée que par la masse des bactéries du sol. Même les rendements très élevés des cultures néerlandaises ne peuvent supporter de telles densités de zoomasse domestiquée, et le pays est un importateur majeur d’aliments pour animaux (Galloway et al. 2007).

Productivité photosynthétique.

La perte de végétation anthropique (c.-à-d. causé par l’homme) devait entraîner une diminution de la productivité primaire. L’intensité actuelle de cette perte peut être exprimée sous forme de part de la production photosynthétique globale de la biosphère. Le numérateur le plus souvent mesuré en masse par unité de surface (t/ha est la norme en agriculture), bien que les forestiers préfèrent souvent le volume par unité de surface (m3/ha) exige certaines décisions arbitraires quant à ce qui constitue une récolte. Le dénominateur couramment utilisé est une variable qui ne peut être mesurée directement : cette base de référence est la productivité primaire terrestre nette (PPT) de la biosphère.

La productivité primaire brute (PPB) comprend toute la nouvelle phytomasse qui a été photosynthétisée pendant une période donnée (habituellement en un an). Une grande partie de la PPB est rapidement réoxydée pendant la respiration autotrophe (RA) afin de fournir l’énergie nécessaire à la synthèse des biopolymères (tissus végétaux complexes) à partir de leurs monomères (sucres simples), de transporter les photosynthates à l’intérieur des plantes et de réparer les tissus malades ou endommagés. La respiration autotrophe est un pont métabolique indispensable entre la photosynthèse, la structure et la fonction des plantes (Amthor et Baldocchi 2001 ; Trumbore 2006). La différence entre la productivité primaire brute et la respiration autotrophe est la productivité primaire nette (PPN = PPB – RA), la quantité de phytomasse qui est disponible pour les organismes hétérotrophes, qu’il s’agisse de bactéries, d’insectes ou d’humains.

La PPN n’est que la phytomasse potentiellement récoltable : ce qui est effectivement récoltable dépend de la quantité de litière tombée (feuilles, bourgeons, fleurs, fruits, brindilles et branches), de la mort des racines, des émissions de composés organiques volatils (en volumes importants de certains arbres), d’autres exsudats (sève, résines et cires), du méthane produit par les bactéries méthanogènes et du carbone fourni aux symbiotes racinaires. Sur des périodes plus longues et à plus grande échelle, les comptes doivent également inclure les pertes de phytomasse dues à des perturbations naturelles telles que les incendies et les inondations destructrices qui peuvent provoquer une destruction épisodique importante de la croissance des plantes (les effets de la sécheresse doivent se traduire par une réduction des MPE). Tous ces processus peuvent être combinés dans la catégorie des pertes non respiratoires (L). La respiration hétérotrophe (RH) comprend toute la consommation de phytomasse avant récolte par les bactéries, les champignons, les insectes, les reptiles, les amphibiens, les oiseaux et les herbivores mammaliens. La productivité nette de l’écosystème (NEP) est donc la PPN – (L+RH). Ce terme correspond au rendement réel uniquement lorsque des plantes entières (ou au moins tous leurs tissus de surface) sont récoltées, comme c’est le cas pour l’utilisation d’arbres entiers ou pour la récolte de luzerne ou de foin ; dans tous les autres cas, des parties de la phytomasse ne sont pas récoltées ou sont laissées sur place (cimes d’arbres, branches, souches ; pailles de céréales et de légumineuses, racines).

La méthode standard de détermination de la PPN par la récolte fréquente de placettes d’échantillonnage est limitée par la logistique et le coût à de petites zones (généralement <102m2), et elle ne tient compte que de la part en surface de la productivité globale et ignore soit l’accroissement en profondeur, soit les pertes de carbone qui n’impliquent pas de flux respiratoire. La composante la plus difficile à mesurer de la productivité souterraine est le renouvellement des racines fines, souvent volumineux mais toujours de courte durée (Fahey et Knapp, 2007). Une évaluation plus complète des flux de C02 peut maintenant être dérivée des techniques d’échange de gaz qui sont assez facilement appliquées aux petites parcelles de plantes mais qui sont beaucoup plus difficiles avec la croissance des forêts (elles nécessitent l’érection de hautes tours, l’utilisation de ballons captifs ou l’échantillonnage régulier par avion). Mais même ces techniques sont incapables de distinguer les composantes autotrophes (dérivées des racines) et les composantes hétérotrophes (dérivées des bactéries) de la respiration du sol et ne permettent pas de quantifier les pertes autres que le CO2. Les méthodes de flux de C02 total devraient donner des estimations de productivité qui sont peut-être de 20 à 50 % supérieures aux valeurs standard .

Quantification des récoltes de phytomasse.

Les évaluations globales des récoltes de phytomasse et leurs comparaisons avec la productivité primaire totale de la biosphère n’ont commencé que dans les années 1 970. La comptabilisation de la phytomasse effectivement récoltée par l’homme, qui est prélevée chaque année dans les écosystèmes naturels ou dans les agroécosystèmes et les plantations d’arbres pour être utilisée comme nourriture, aliment pour animaux, combustible ou matière première, est une tâche conceptuellement simple, et la quantification peut être assez fiable car une majorité écrasante de ces récoltes font maintenant partie des marchés nationaux et mondiaux, et la plupart de leurs transactions sont étroitement surveillées. Mais certaines incertitudes majeures demeurent, et toute affirmation de haute précision doit donc être suspecte. Les registres historiques des récoltes sont suffisamment bons pour retracer des siècles de rendements très faibles et stagnants. L’amélioration des plantes a progressé très lentement jusqu’au XVIIIe siècle, et elle n’a vraiment pris son essor qu’après que la génétique mendélienne ait ouvert de nouvelles possibilités (Kingsbury 2010). Le résultat le plus important de ces améliorations a été une augmentation constante des indices de récolte, et le résultat le plus évident de cette tendance a été le raccourcissement des pailles de céréales. Même en 1900, de nombreux cultivars de blé avaient encore plus d’un mètre de hauteur, alors qu’aujourd’hui les variétés les plus courtes ne font qu’environ 50 cm de hauteur (Smil 1999). Des indices de récolte plus élevés, des semis plus denses, un approvisionnement optimal en éléments nutritifs et des applications d’herbicides et de pesticides ont permis d’augmenter les rendements céréaliers au cours du XXe siècle, les moyennes nationales ayant souvent plus que doublé. De meilleures données permettent des reconstitutions mondiales assez fiables des récoltes de cultures pour l’ensemble du XXe siècle.

En 1900, les récoltes mondiales de cultures vivrières et fourragères s’élevaient à environ 400 Mt de matière sèche ; en 1950, ce total avait doublé, et en 1975, il avait encore doublé. Au début du XXIe siècle, la récolte mondiale de cultures vivrières, fourragères et fibreuses était d’environ 2,7 Gt ; leurs résidus ont ajouté environ 3,7 Gt et les cultures fourragères ont représenté environ 1,2 Gt, pour un total mondial d’environ 7,6 Gt de phytomasse de surface disponible pour la récolte13 . Les récoltes annuelles de phytomasse ligneuse (bois de chauffage, bois rond industriel et bois à pâte, et biomasse détruite ou abandonnée pendant la récolte) avaient atteint environ 8 Gt en 2000. 14 Au cours de la première décennie du XXIe siècle, la récolte annuelle (et la destruction directe) de la phytomasse terrestre avait donc totalisé plus de 15 Gt de matière sèche, soit près de 8 Gt C. À titre de comparaison, la combustion de tout le charbon et des hydrocarbures a récemment dépassé 8 Gt C/an, de sorte que l’extraction annuelle de carbone fossile est très semblable à la récolte annuelle de phytomasse fraîche (dans les cultures annuelles) ou de phytomasse peu âgée (dans les arbres).15 Les estimations de la récolte peuvent également être utilisées pour retracer la croissance à long terme de l’approvisionnement en phytomasse, révélant une augmentation de près de sept fois au cours du XXe siècle par rapport à un gain de quatre fois seulement de la population mondiale, mais, à elles seules, elles ne nous disent rien sur l’intensité relative de ces revendications humaines. Pour atteindre cette perspective, il faut analyser les récoltes de phytomasse en termes d’appropriation (ou de cooptation) par l’homme de la production primaire nette mondiale.

L’appropriation humaine de la production primaire nette.

La première évaluation de l’appropriation humaine de la production primaire nette (HANPP), dans un rapport de P. M. Vitousek et ses collègues, a défini l’appropriation en recourant à trois niveaux d’intervention (Vitousek et al. 1986). L’estimation basse ne comprenait que la part de PPN que les gens utilisent directement comme nourriture, combustible, fibre ou bois d’œuvre. Ce faible calcul suppose qu’à la fin des années 1970, les gens consommaient annuellement 910 Mt de biomasse (dont 760 Mt de phytomasse et 150 Mt de biomasse végétale), qu’il fallait environ 2,9 Gt de phytomasse pour produire tous les aliments pour animaux et que la récolte annuelle de bois était de 2,2 Gt. Cela équivaut à environ 5,2 Gt de phytomasse, soit à peu près 4 % de la production annuelle de la centrale terrestre, selon les estimations d’Ajtay et al. (1979). Le calcul intermédiaire a ajouté la PPN de toutes les terres cultivées (15 Gt/an) et de tous les pâturages qui ont été convertis à partir d’autres écosystèmes (9,8 Gt/an) ; à cela s’est ajoutée la phytomasse des prairies naturelles qui a été soit consommée par le bétail au pâturage (800 Mt), soit détruite par des feux anthropiques (1 Gt). La part de la forêt comprenait toute la phytomasse coupée et détruite pendant la récolte du bois et pendant les cultures itinérantes et l’établissement des plantations (total de 13,6 Gt). Le grand total de 40,6 Gt de phytomasse terrestre « cooptée » représentait environ 31 pour cent de l’estimation de la PPN mondiale par Ajtay et al. Enfin, l’estimation élevée comprenait également toute la capacité de production perdue à la suite de changements d’utilisation des terres. Ces ajouts ont porté le total général à 58,1 Gt, soit l’équivalent d’environ 39 % de la production nationale totale. Cette constatation a mené à la phrase la plus citée de tout le rapport : « Ainsi, les humains s’approprient maintenant près de 40 % de la productivité terrestre potentielle… » (Vitousek et al. 1986 : 372) ; et les auteurs ont ajouté que les activités humaines affectent également une grande partie des 60 % restants, « souvent lourdement ».

La deuxième quantification du PPARH a calculé que 23,5 % de la production potentielle annuelle de la Terre a été appropriée par les humains (Wright 1990). La troisième tentative était essentiellement une mise à jour de l’évaluation de 1986, mais avec des fourchettes d’incertitude estimées pour tous les paramètres en fonction de références bibliographiques (sans doute inadéquates) (Rojstaczer, Sterling et Moore 2001). Sa PPNH moyenne – 39 Gt de matière sèche ou 20 Gt de C – a été estimée à 32 % de la PPN terrestre, soit presque la même valeur intermédiaire que celle estimée par Vitousek et al. (1986). Il s’agit d’une simple coïncidence, car la plupart des paramètres utilisés dans cette analyse ont des valeurs sensiblement différentes. Plus important encore, les auteurs ont conclu que la variance de leurs estimations des paramètres se traduisait par un intervalle de confiance mal contraint de ±27 Gt ( 14 Gt C) et donc par une fourchette de PPANH cinq fois plus grande, soit de 12 à 66 Gt de matière sèche, ou aussi peu que 10 pour cent et jusqu’à 55 pour cent de tous les produits terrestres de la photosynthèse.

TABLEAU 3 Comparaison des estimations globales de l’appropriation humaine de la productivité primaire nette

| Auteurs | Période approximative de l’estimation | Appropriation humaine de la production primaire net (%) | Appropriation humaine de la production primaire net (%) |

| Moyenne | Intervalle | ||

| Vitousek et al. (1986) | Fin 1970s | 27 | 4-39 |

| Wright (1990) | 1980s | 24 | |

| Rojstaczer et al. (2001) | 1990s | 32 | 10-55 |

| Imhoff et al. (2004) | 1990s | 20 | 14-26 |

| Haberl et al. (2007) | 2000s | 24 |

La quatrième tentative de quantification de la PPNH a défini la mesure comme étant la quantité de PPN terrestre nécessaire pour produire les aliments et les fibres consommés par les humains, y compris les pertes dues à la récolte et à la transformation (Imhoff et al. 2004). Ses variantes faible, intermédiaire et élevée s’élevaient respectivement à 8, 11,54 et 14,81 Gt C ; la PPN annuelle était supposée être de 56,8 Gt C, et les crédits représentaient donc environ 14, 20 et 26 % de la production primaire annuelle de la biosphère. Les moyennes continentales du PPARH allaient (pour les valeurs intermédiaires) de seulement 6 % environ pour l’Amérique du Sud à 80 % pour l’Asie du Sud, l’Europe occidentale se situant juste au-dessus de 70 % et l’Amérique du Nord juste en dessous de 25 %. Enfin, Haberl et ses collaborateurs (2007) ont suivi la suggestion de Wright (1990) et ont défini le PPAC comme la différence entre la productivité nette d’un écosystème qui serait en place en l’absence d’humains (PPN potentielle, appelée PP0) et la productivité nette qui demeure réellement dans un écosystème existant (appelée PPt).16 La PPNH globale a totalisé 15,6 Gt C, soit près de 24 % de la PPN potentielle, dont 53 % du total est attribuable aux récoltes de la phytomasse, 40 % aux changements de la productivité primaire induits par l’utilisation des terres et 7 % aux feux anthropiques. La répartition régionale a montré que les valeurs de PPAR varient de 11 pour cent pour l’Australie à 63 pour cent pour l’Asie du Sud, l’Europe occidentale se situant en moyenne à 40 pour cent et l’Amérique du Nord à 22 pour cent. Les comparaisons de ces cinq exercices de quantification montrent une valeur moyenne d’environ 25 pour cent et des parts extrêmes aussi faibles que 4 pour cent et aussi élevées que 55 pour cent (voir le tableau 3).

Déconstruction de l’appropriation

Il n’y a pas eu d’approche uniforme pour le calcul du PPNH, et les valeurs publiées sont généralement citées sans préciser ce qu’elles représentent. Une définition sensu stricte de l’appropriation humaine des produits photosynthétiques comprend toutes les récoltes de cultures (que ce soit directement pour l’alimentation humaine ou animale, les matières premières ou les usages médicinaux ou ornementaux) et toutes les récoltes de phytomasse ligneuse (que ce soit pour le combustible, le bois de construction ou le bois rond destiné à être transformé en contreplaqué et en meubles ou à être mis en pâte pour fabriquer du carton et du papier pour l’emballage, l’impression et l’écriture). C’est le premier choix, à faible estimation, de Vitousek et al. (1986). Une définition sensu lato est beaucoup plus élastique : il n’y a pas de seuil naturel clair pour l’inclusion, alors que de nombreux impacts qui devraient être clairement inclus sont difficiles à quantifier. Le pâturage par des animaux domestiques devrait être inclus. Cependant, lorsque le pâturage est effectué de manière durable (avec des densités d’animaux suffisamment faibles), il ne diminue pas la capacité photosynthétique globale d’un site : en fait, il peut favoriser la croissance. Et la phytomasse non consommée par les herbivores domestiqués ne serait pas nécessairement » appropriée » par d’autres vertébrés : l’herbe non pâturée mourrait pendant l’hiver ou la saison aride et serait éventuellement décomposée. En outre, les herbivores domestiqués restituent également une grande partie de la phytomasse partiellement digérée dans leurs déchets, ce qui favorise en fait la productivité des prairies. Il devrait y avoir d’autres ajustements. Le travail de conservation du sol et les pratiques de semis direct recyclent la plus grande partie de la phytomasse résiduelle (pailles, tiges) ou n’en retirent rien, la laissant aux décomposeurs et autres hétérotrophes. Une part importante des pailles de céréales enlevées pour la litière et l’alimentation des ruminants est retournée aux champs (mise à la disposition des hétérotrophes du sol) sous forme de fumier. Et la plupart des opérations d’exploitation forestière n’enlèvent pas la cime des arbres, les branches et les souches des forêts.

Par extension logique, le brûlage régulier des prairies pour empêcher le rétablissement de la phytomasse ligneuse devrait également être inclus dans le PPARP, de même que toute la phytomasse brûlée par les cultivateurs itinérants et tous les feux de forêt causés par la négligence humaine ou l’incendie criminel. Une estimation mondiale complète de la phytomasse consommée par les feux anthropiques a été réalisée à partir des meilleures estimations publiées disponibles de la part des feux de végétation à grande échelle causés par l’homme dans différents pays (principalement entre 80 et 95 % dans les tropiques, mais seulement 15 % au Canada) et d’un ensemble d’hypothèses pour calculer la biomasse brûlée par les petits feux (de cultures itinérantes) (Lauk et Erb 2009). L’exercice a donné lieu à des estimations de la combustion annuelle de 3,5 à 3,9 Gt de matière sèche, dont un tiers (1 à 1,4 Gt) est attribué aux cultures itinérantes, les feux de prairie en Afrique subsaharienne représentant la plus grande part du total (2,2 Gt/an). D’autres études sur les brûlis africains démontrent l’incertitude de ce total. L’intervalle médian de brûlage est d’environ quatre ans, mais certaines prairies du Sahel ne sont pas brûlées avant 20 ans, tandis que les feux annuels sont courants dans la zone guinéenne. Cela entraîne des fluctuations importantes d’une année à l’autre, et les différentes hypothèses concernant la densité de la phytomasse brûlée font que les agrégats annuels varient de plus de huit fois, 0,22 contre 1,85 Gt/an (Barbosa, Stroppiana et Grégoire 1999). Le dernier taux annuel publié concerne les années 2001 à 2005, estimant qu’environ 195 Mha de prairies africaines ont été brûlées chaque année, libérant environ 725 Mt C (Lehsten et al. 2009).

Mais l’ajout de ce total incertain au PPNH est discutable parce que la quasi-totalité du carbone libéré sera incorporée dans la croissance de nouvelles herbes après le brûlage, et parce que de nombreuses prairies tropicales et subtropicales ont toujours été soumises à des feux saisonniers naturels généralisés et qu’il ne serait pas facile de quantifier uniquement l’augmentation nette de l’activité du feu résultant du brûlage délibéré. En outre, la productivité de nombreux écosystèmes adaptés au feu bénéficie de brûlages réguliers (le stockage dans les forêts adaptées au feu peut en fait augmenter après un incendie, car les nouveaux arbres à croissance rapide ont une respiration autotrophe plus faible que les forêts anciennes), et il serait très difficile de quantifier uniquement la partie du brûlage délibéré qui réduit la productivité globale. De plus, l’analyse des données mondiales sur le charbon de bois sédimentaire montre que les taux récents de brûlage anthropique sont beaucoup plus faibles que par le passé (Marlon et al. 2009). 17 Stephens, Martin et Clinton (2007) ont présenté une autre perspective illustrant une étendue comparativement importante des feux antérieurs à 1800 : ils ont estimé que les feux allumés par la foudre et les autochtones américains sur le territoire de la Californie actuelle consommaient annuellement environ 1,8 Mha. Cela représente près de 90 % de la superficie totale touchée annuellement par les feux de forêt dans l’ensemble des États-Unis pendant les années 1994-2004, une décennie caractérisée par une activité » extrême » des feux de forêt. Une telle description illustre bien comment l’ignorance des réalités historiques affecte la perception des phénomènes naturels et anthropiques récents. La productivité plus élevée des grandes cultures et des forêts bien gérées peut entraîner une réduction des superficies consacrées à ces récoltes gérées, et à mesure que la végétation naturelle comblera l’espace laissé vacant, le PPNH national diminuera. Cela a été le cas dans trois pays pour lesquels les tendances du PPNH sont disponibles : L’Autriche, la Grande-Bretagne et l’Espagne. En même temps, les terres cultivées gérées de façon intensive et les plantations d’arbres à haut rendement subiront des charges environnementales plus importantes (plus d’applications d’engrais, de pesticides et d’herbicides, plus de pertes d’azote, y compris un lessivage plus important et une eutrophisation des eaux en résultant) et pourraient être soumises à des pratiques agronomiques moins souhaitables (augmentation de la monoculture, réduction de la rotation des cultures et compactage du sol par des machines plus lourdes) : un tel déclin du PPARB ne peut pas être considéré comme entièrement souhaitable. La prochaine préoccupation majeure concernant l’estimation du PPARH est le dénominateur problématique choisi pour calculer le ratio d’appropriation. Comme nous l’avons expliqué, la PPN est un concept théorique, et non une entité physique qui peut être laissée seule ou récoltée ; il est donc incorrect de dire que les gens peuvent l’utiliser, directement ou indirectement. En outre, certaines estimations globales de la PPN ne concernent que la production en surface, mais cette restriction n’est pas toujours clarifiée. Utiliser uniquement la PPN de surface est particulièrement trompeur dans le cas des prairies, car ces biomes stockent plus de phytomasse sous terre qu’en surface. Dans la plupart des cas, leur PPN souterraine est considérablement plus élevée que la productivité des pousses : sa part est d’environ 50 à 65 % dans les hautes herbes, 60 à 80 % dans les prairies à graminées mixtes et 70 à 80 % dans les écosystèmes à graminées courtes (Stanton 1988).

Les herbivores au pâturage enlèvent rarement la phytomasse souterraine, d’où le calcul du PPMA des prairies en ne considérant que la PPN des pousses et la 626 Récolter la consommation de la biosphère par les herbivores au pâturage représente mal la dynamique de la productivité primaire dans les prairies. En revanche, les récoltes de tissus de surface des cultures annuelles laissent des racines mortes. Imhoff et al. (2004) ont inclus les racines dans l’appropriation humaine ; mais Haberl et al. (2007) les ont exclues de la PPNH parce que la phytomasse morte est entièrement disponible pour les décomposeurs et les hétérotrophes du sol. Et, évidemment, toute étude utilisant uniquement la PPN en surface devrait logiquement exclure la récolte de tubercules, de racines et de graines souterrains.18 Au niveau sémantique le plus général, nous devrions nous demander ce que signifie le fait de dire que les humains » s’approprient » (ou » cooptent « ) une certaine part de la production photosynthétique annuelle de la Terre. S’approprier peut être un choix heureux d’un verbe destiné à rendre compte de l’ensemble de l’intervention humaine : il est supérieur à » consommer » car ce dernier verbe évoque d’abord la nourriture, et à la réflexion également le bois de construction et la pâte à papier. Mais avant même que l’homme ne commence à récolter, la PPN des cultures et des forêts est réduite, souvent de manière substantielle, par d’incessantes déprédations hétérotrophes. Ici, les réalités des récoltes de la phytomasse se heurtent à la fois au choix du dénominateur analytique (NPP) et à la compréhension correcte du terme clé de l’opération (appropriation).

La PPMA peut être définie de manière à englober non seulement les récoltes directes de phytomasse pour l’alimentation humaine et animale et les combustibles, mais aussi de nombreuses allégations indirectes que les humains font sur la production photosynthétique de la biosphère : le brûlage annuel des prairies pour maintenir les pâturages ouverts pour les animaux domestiques est l’exemple le plus étendu de ces interventions dans l’espace. Mais la définition standard de l’appropriation – prendre la possession exclusive de – indique également que la façon dont le terme a été utilisé par Vitousek et al. (1986) n’est pas exacte : la biosphère fonctionne d’une manière qui rend impossible pour les humains de prendre la possession exclusive de toute phytomasse. Les infections virales, bactériennes et fongiques affectent toutes les cultures ; les déprédations par les insectes peuvent réduire le rendement ou revendiquer la quasi-totalité de la productivité des peuplements d’arbres à des échelles allant de l’échelle locale à semi-continentale : des ravageurs de longue date comme le dendroctone du pin ponderosa et la tordeuse des bourgeons de l’épinette et le longicorne asiatique sont des exemples courants de dommages massifs, à grande échelle et chroniques infligés par des invertébrés envahissants. Il faut ajouter à cela les impacts dévastateurs périodiques des essaims de criquets sur les cultures. Les attaques de vertébrés vont des éléphants qui mangent et piétinent les cultures africaines aux cerfs et aux singes qui se nourrissent de maïs, en passant par les oiseaux qui cueillent des raisins mûrs dans les vignobles du monde entier. Et des parts très variables de la phytomasse des cultures peuvent rester non récoltées à cause de la verse des tiges (particulièrement fréquente dans les cultures céréalières), de l’éclatement et de la germination des grains avant la récolte.

Même dans les agroécosystèmes modernes, très bien gérés, où beaucoup d’efforts sont déployés pour minimiser les pertes causées par les hétérotrophes, la PPN et la PEN sont loin d’être identiques : la consommation hétérotrophe avant la récolte ne sera jamais éradiquée. Le dénominateur correct pour évaluer l’intensité des récoltes devrait être la PEN, et non la PPN. Mais il faudrait connaître les valeurs réelles de PEN au moment de la récolte d’une année donnée, car les variations considérables des conditions météorologiques et des infestations de ravageurs font que les moyennes annuelles de PEN fluctuent de ±10 pour cent même autour d’une moyenne à court terme et souvent jusqu’à +10 pour cent et -40 pour cent à long terme.19 La phytomasse récoltée est sujette à une deuxième vague de pertes pendant l’entreposage : les bactéries, les champignons, les insectes et les rongeurs affirment leurs revendications avant que les récoltes d’aliments pour animaux ou de nourriture puissent être consommées. Les céréales mal stockées dans les pays à faible revenu sont particulièrement vulnérables (plus de 5 pour cent peuvent être perdues avant la consommation), et les tubercules dans les tropiques subissent des pertes avant consommation encore plus importantes. On peut avancer que ces pertes de stockage devraient être classées dans la catégorie de l’appropriation humaine, mais leurs bénéficiaires évidents sont les bactéries, les champignons, les insectes et les rongeurs, et cette réalité contredit l’affirmation d’une » possession exclusive » de la phytomasse récoltée par les humains pour leur propre usage.

Même si la centrale nucléaire n’était pas un choix de dénominateur discutable, on se heurterait toujours au problème de choisir une valeur qui ne peut être que modélisée et indirectement estimée. Il y a plus d’une décennie, la comparaison des modèles de centrales nucléaires mondiales utilisés pour simuler la production annuelle réelle a donné une gamme substantielle de résultats, la valeur globale la plus élevée étant deux fois plus élevée que la valeur la plus faible ; même après avoir exclu quatre valeurs extrêmes, les 12 évaluations restantes différaient de 40 % (Cramer et al., 1999). La méta-analyse récente d’Ito (2011) de toutes les estimations récentes de la production annuelle de PPN à l’échelle mondiale a révélé une moyenne de 56,4 Gt C/an et une incertitude d’environ ±15 %, soit 8-9 Gt C. Si le total de la phytomasse récoltée (appropriée) et la production annuelle totale (réelle ou potentielle) de PPN présentent des erreurs minimales inévitables de seulement ±15 %, les parts extrêmes de PPNH seraient alors d’environ 26 % de moins et 34 % de plus que le taux moyen de 25 %, ce qui représente un écart presque double de 18-34 %. Malheureusement, les références aux études sur le PPARH mondial dans les médias ont presque complètement ignoré ces complexités et incertitudes et n’ont rapporté qu’une seule valeur pour la phytomasse appropriée ou cooptée. Mais l’accusation la plus grave portée contre l’exercice de calcul d’une part de HANPP est peut-être que le résultat est une expression purement quantitative avecla moindre considération des qualités de la phytomasse affectée. Récolter des cultures vivrières cultivées en rotation optimisée sur des terres qui ont été cultivées pendant des siècles est clairement une appropriation de la phytomasse très différente de l’abattage d’un des derniers peuplements forestiers restants dans des points chauds de la biodiversité tels que la Mata Atlântica du Brésil ou les forêts guinéennes d’Afrique de l’Ouest (Conser- vation International 2011). De même, comme nous l’avons déjà noté, le brûlage périodique de la savane africaine, dont la phytomasse se régénérera à la toute prochaine saison, est très différent de la conversion d’une même prairie en monoculture (en particulier en une culture en ligne comme le maïs, où le sol reste ouvert à une forte érosion jusqu’à ce que le couvert végétal le protège de la pluie).

Les récoltes maritimes illustrent encore mieux cette absence totale d’évaluation qualitative. En 2000, les récoltes déclarées s’élevaient en moyenne à 93 Mt/an, et ce total devrait être augmenté d’environ 17 Mt (18 % du total déclaré) de débarquements illégaux et de 8 Mt de prises accessoires rejetées. Une telle récolte nécessiterait une consommation annuelle d’au moins 2,8 Gt C de phytoplancton et de plantes aquatiques et, avec la PPN aquatique mondiale d’environ 50 Gt C, cela équivaudrait à moins de 6 % de la PPN marine20. Elle ne nous dit rien sur l’état lamentable réel des pêcheries mondiales (Pauly 2009) : en ce qui concerne tous les grands poissons carnivores, pratiquement toutes les grandes zones de pêche sont soit exploitées à leur pleine capacité, soit surexploitées. En somme, l’appropriation humaine de la production primaire nette mondiale n’est pas seulement une mesure mal définie dont la quantification dépend d’une valeur modélisée abstraite et d’une concaténation de variables dont les valeurs ont des marges d’erreur considérables. Plus fondamentalement, il s’agit d’un concept dont la formulation sans ambiguïté serait très difficile, dont les applications pratiques sont douteuses en raison de certaines des hypothèses sous-jacentes nécessaires et dont le rapport final réduit de nombreux processus complexes en un seul chiffre difficile à interpréter. Comme c’est le cas pour tant d’autres indices composés et mesures mondiales, il n’offre pas de perspective particulière pour servir de base à une orientation efficace.21 Ses valeurs publiées dépendent trop de la définition du concept et, ce qui est peut-être le plus important, de nombreuses implications qualitatives et les impacts écosystémiques et sociaux à multiples facettes des récoltes de la phytomasse dépassent complètement sa portée.

Implications, préoccupations et possibilités

Que nous révèlent ces efforts pour quantifier l’exploitation humaine de la biosphère ? Je dirais que les comparaisons de l’évolution des stocks de biomasse sont particulièrement révélatrices, car elles font état de la domination sans précédent d’une seule espèce et de la grosseur de la biomasse domestiquée qui lui est associée. A moins d’une grave pandémie ou d’une guerre thermonucléaire mondiale, cette nouvelle réalité ne peut être inversée rapidement et elle crée une demande sans précédent pour les produits de la photosynthèse. D’autre part, les taux d’appropriation des centrales nucléaires fréquemment invoqués ont moins de poids car l’absence de définition claire peut rendre la demande mineure (<10 % des centrales) ou très inquiétante (>40 %) et parce que la mesure ignore les aspects qualitatifs des récoltes de biomasse.

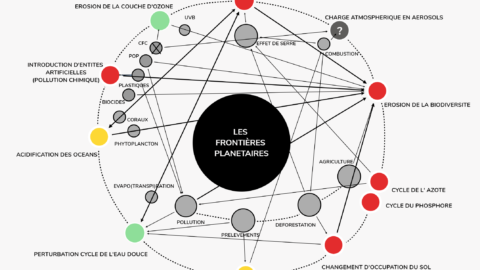

Par conséquent, il est préférable de considérer les taux d’appropriation (une fois correctement interprétés) comme un indicateur de tendance qui aide à illustrer la transformation de la Terre par l’homme. Ce processus a entraîné non seulement la perte complète d’écosystèmes naturels et l’expansion continue de paysages presque purement anthropiques, mais aussi l’émergence d’écosystèmes naturels qui sont soit dominés, soit affectés par les actions humaines. Ellis et Ramankutty (2008) affirment que ces biomes anthropiques (anthromes), où la nature est intégrée aux systèmes humains, couvrent maintenant plus de 75 % de toutes les terres libres de glace et comprennent 90 % de toutes les centrales nucléaires terrestres. Si ces parts sont discutables (la couverture des anthromes est basée sur la classification informatisée des images satellitaires, ce qui laisse une marge d’erreur considérable), les paysages hybrides sont omniprésents, une réalité qui nous oblige à faire des choix sur le » naturel » des écosystèmes et à considérer la question de l’authenticité dans la nature (Dudley 201 1). La plupart des prévisions démographiques mondiales à long terme ne prévoient qu’une augmentation relativement modeste avant une éventuelle stabilisation (et un éventuel ralentissement),22 mais les augmentations potentielles de la consommation par habitant dans l’ensemble du monde en voie de modernisation pourraient entraîner des gains importants (voire un doublement) des récoltes actuelles de phytomasse d’ici le milieu du XXIe siècle. Si les crédits actuels étaient déjà de l’ordre de 35 à 40 pour cent, les futurs gains élevés de récolte pourraient facilement les faire passer bien au-delà de 50 pour cent, laissant moins de la moitié de la PEN terrestre hors de portée de l’homme. De tels niveaux de récolte de la phytomasse limiteraient les écosystèmes naturels largement non perturbés à des zones trop petites pour maintenir un degré souhaitable de biodiversité et une fourniture adéquate de divers services environnementaux, notamment la protection contre l’érosion des sols, le stockage de l’eau et la capacité de capture et de neutralisation de divers polluants atmosphériques et aquatiques.

Mais même si les crédits actuels n’étaient que de l’ordre de 20 pour cent, leur impact qualitatif est déjà suffisamment préoccupant (Évaluation des écosystèmes pour le millénaire 2005) pour plaider en faveur d’un effort spécifique visant à minimiser l’impact des récoltes futures. Cet effort devrait reposer sur la combinaison de deux stratégies : réduire les taux de consommation habituels et utiliser les ressources de manière plus efficace. Les possibilités de mettre en œuvre la première stratégie abondent dans les pays riches, étant donné leur offre alimentaire par habitant qui est très élevée, leur degré élevé de carnivores, leurs apports alimentaires excessifs et l’incidence croissante de l’obésité. La deuxième stratégie offre un énorme potentiel partout, tant pendant la phase de production que tout au long de la chaîne alimentaire post-récolte. Les meilleures pratiques agronomiques – avec une irrigation et une fertilisation optimisées (en particulier les applications d’azote) et l’utilisation de pesticides, avec un travail réduit du sol et avec des rotations de cultures plutôt que des monocultures – devraient limiter les conséquences environnementales de l’intensification des cultures. Les pertes après récolte (stockage et distribution) de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux restent à un niveau inacceptable. Une proportion importante des aliments achetés par les ménages, les établissements de restauration et les institutions aux États-Unis et en Chine est gaspillée.

Les excédents d’approvisionnement et les pertes dans la chaîne alimentaire au niveau national peuvent être déterminés comme étant les différences entre les aliments disponibles au niveau du commerce de détail et les aliments qui sont effectivement consommés ; la première série de moyennes quotidiennes est facilement disponible dans les bilans alimentaires nationaux de la FAO mis à jour chaque année (FAO 2011), tandis que les apports alimentaires réels sont basés sur des estimations dérivées d’enquêtes irrégulières sur la consommation alimentaire à court terme (impliquant souvent des rappels alimentaires peu fiables) dans un nombre limité de pays. Une approche plus précise est celle utilisée par Hall et al. (2009) pour modéliser les besoins métaboliques et d’activité afin de calculer l’apport alimentaire le plus probable de la population américaine entre 1974 et 2003. Leur meilleure estimation est que les apports moyens allaient d’environ 2 100 kcal/jour à près de 2 300 kcal/jour ; pendant la même période, l’approvisionnement alimentaire moyen est passé d’environ 3 000 kcal/jour à 3 700 kcal/jour, ce qui signifie que le gaspillage alimentaire des États-Unis est passé de 28 pour cent en 1974 à environ 40 pour cent trois décennies plus tard. Une enquête détaillée sur le gaspillage alimentaire britannique a révélé que les ménages britanniques gaspillent environ 31 pour cent des aliments achetés (WRAP 2009) ; si l’on ajoute les pertes et les déchets des supermarchés dans les établissements de restauration collective et les restaurants, le total se rapprocherait du taux américain. Compte tenu de l’approvisionnement alimentaire moyen par habitant très élevé dans toutes les autres grandes économies de l’UE – allant de 3 500 kcal/jour en Allemagne à 3 700 kcal/jour en Italie, la France se situant à 3 600 kcal/jour – et du fait que les apports réels dans ces pays ne peuvent pas dépasser environ 2 100 kcal/jour, il est évident que des niveaux de gaspillage alimentaire tout aussi élevés, voire légèrement plus élevés (40 à 45 % de l’approvisionnement total) doivent prévaloir dans la plupart des pays de l’UE. Même le Japon, le pays riche le moins gaspilleur, perd aujourd’hui environ 25 pour cent de l’approvisionnement alimentaire quotidien total (Smil et Kobayashi 2012). Une part étonnamment élevée de la nourriture est maintenant également gaspillée dans les villes chinoises, où l’approvisionnement alimentaire moyen par habitant dépasse les 3 000 kcal/jour. D’autre part, toute économie réalisée grâce à la réduction du gaspillage pourrait être annulée par une expansion inconsidérée des cultures destinées aux biocarburants.

Les plus grandes économies de phytomasse ligneuse pourraient résulter de l’adoption universelle de poêles à bois ruraux efficaces, comme ceux qui ont été largement diffusés en Chine (Smil 2004) ; de l’utilisation d’arbres entiers et de l’augmentation de la production de bois d’ingénierie (Williamson 2001) ; de taux encore plus élevés de recyclage du papier (McKinney 1994) ; et d’un passage plus poussé des dossiers sur papier aux dossiers purement électroniques23 . plus long terme, l’expansion des cultures et des récoltes de bois pourrait ne pas nécessiter la conversion de superficies non perturbées beaucoup plus importantes en cultures ou en plantations de bois grâce à de nouvelles plantes transgéniques à haut rendement. Ces possibilités réalistes d’utilisation modérée et d’amélioration de l’efficacité des ressources de la biomasse nous permettent de faire une affirmation prudente et encourageante : il est possible d’améliorer la qualité de vie de la population mondiale encore croissante sans pour autant revendiquer dangereusement le flux énergétique fondamental et irremplaçable de la biosphère – sa productivité photosynthétique.

Notes

1 L’ère pléistocène a commencé il y a près de 3,6 millions d’années et a duré jusqu’à 1 1 700 ans avant aujourd’hui ; ses 100 000 dernières années ont coïncidé avec les plus récentes glaciations des continents du nord. Le climat relativement stable de l’Holocène a permis l’évolution et la diffusion de l’agriculture et l’essor de sociétés complexes.

2 Les valeurs énergétiques suivantes fournissent des comparaisons utiles : l’apport alimentaire quotidien d’un adulte moyen est d’environ 10 millions de joules (MJ) ; la combustion d’un kilogramme (kg) de bois séché à l’air libère environ 17 MJ ; un kilogramme de pétrole contient 42 MJ, ce qui signifie qu’une tonne de pétrole contient 42 GJ. titre de comparaison historique, la combustion de bois par habitant sous l’Empire romain représentait en moyenne l’équivalent de 250 kg de pétrole par an ; la consommation annuelle moyenne d’énergie commerciale par habitant aux États-Unis est maintenant d’environ 8 000 kg (8 t) de pétrole.

3 La principale dichotomie de la vie est entre les autotrophes, organismes qui peuvent se nourrir (toutes les plantes et les bactéries photosynthétiques), et les hétérotrophes, formes de vie qui doivent se nourrir d’autres organismes ou de leurs tissus particuliers. Les hétérotrophes ne survivent et ne se reproduisent qu’en ingérant des composés organiques entièrement formés synthétisés par les autotrophes, soit en les mangeant directement (comme c’est le cas des herbivores, et des bactéries et champignons beaucoup plus nombreux qui consomment la phytomasse morte), soit indirectement en mangeant d’autres hétérotrophes (carnivores) ; les omnivores ne font pas de discrimination. Les impératifs du métabolisme énergétique font que la biomasse globale des hétérotrophes ne représente qu’une petite fraction de l’ensemble des autotrophes, mais (comme dans le cas des organismes photosynthétiseurs, dont la taille va des séquoias au nanoplancton océanique) les corps hétérotrophes ont une taille de plus de huit ordres de grandeur allant des décomposeurs microbiens aux plus grands mammifères marins.

4 Les combustibles traditionnels de la biomasse (bois de chauffage, charbon de bois, pailles de céréales, fumier séché) dominent encore l’approvisionnement énergétique rural dans les régions les plus pauvres d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, et la consommation annuelle de ces combustibles représente près de 10 % de toute l’énergie primaire (combustibles et électricité d’origine hydraulique, nucléaire, solaire et éolienne) consommée dans le monde (Smil 2008).

5 La phytomasse sur pied est mesurée soit en masse de plantes absolument sèches par unité de surface (afin d’éliminer les grandes différences de teneur en eau de la phytomasse fraîche), soit en masse de carbone, le principal constituant de la matière vivante qui représente 45 à 50 % de la biomasse sèche ; les unités réelles utilisées dans cet article sont les tonnes par hectare (t/ha) ou les tonnes de carbone par hectare (t C/ha). La productivité photosynthétique (primaire) est exprimée dans les mêmes unités qu’un accroissement annuel.

6 Les formations végétales sont classées par ordre croissant de communautés, d’écosystèmes et de biomes. Évidemment, toute généralisation de la moyenne au niveau des biomes (forêt boréale, forêt tropicale humide) comporte de très grandes marges d’erreur.

7 Les principales sources de ces estimations sont Matthews et al. (2000) ; Saugier, Roy et Mooney (2001) ; et Houghton et Goetz (2008).

8 Il y a maintenant moins de 400 000 animaux avec une masse corporelle moyenne de 500 kg et une teneur en eau de 55 pour cent, soit l’équivalent de la masse humaine dans une ville de 4 millions d’habitants. Pour l’histoire de l’extinction virtuelle et du rétablissement partiel du bison, voir McHugh (1972) ; Branch (1929) ; et Isenberg (2000).

9 Ces estimations supposent des moyennes de zoomass de 1 kg/ha dans les terres cultivées, de 2 kg/ha dans les écosystèmes à faible productivité (dans les deux cas dominés par les rongeurs), et de 5 kg/ha (dominés par les grands herbivores) dans les prairies et les forêts les plus riches et en utilisant les données historiques pertinentes sur la couverture terrestre (HYDE 2011). Pour la relation entre la densité de zoomass et la masse corporelle individuelle, voir Damuth (1981) et Silva et Downing (1995).

10 La réserve de Gombe en Tanzanie (rendue célèbre par les travaux de Jane Goodall) contient plus de cinq animaux par km2 (Pusey et al. 2005), mais il s’agit d’une densité exceptionnellement élevée car la communauté, habituée aux humains, est maintenant entourée de zones habitées et cultivées. Ses anciennes densités de chimpanzés se situaient entre 1,29 et 1,93 individus par km2 , ce qui correspond aux comptages typiques des forêts d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale : 1,45-2,43 et 1,45-1,95 dans les forêts de Kibale et de Budongo en Ouganda, respectivement, et 2,2 dans la forêt d’Odzala au Congo (Bermejo 1999 ; Williams et al. 2002 ; Plumptre et Cox 2006).

11 La respiration autotrophe revendique surtout entre 30 et 65 pour cent des MPE dans les prairies, entre 55 et 75 pour cent dans les forêts boréales et tempérées, et plus encore dans les forêts tropicales humides. Une moyenne de 50 % est couramment utilisée comme approximation de premier ordre, et cette part a été confirmée par quatre années d’observations par satellite : entre 2000 et 2003, les écosystèmes terrestres mondiaux avaient un rapport PPB/PBP de 0,52 (Zhang et al. 2009).

12 Par exemple, la PPN d’une forêt pluviale brésilienne près de Manaus atteint 1 5,6 t C/ha, alors qu’un chiffre qui négligeait le renouvellement des racines fines était inférieur de près de 40 pour cent (Geider et al. 2001). Scurlock, Johnson et Olson (2002) croient que les estimations de la PPN des prairies basées sur la récolte ne dépassent pas 50 % et peuvent même être aussi faibles que 20 % du taux réel.

13 Le problème le plus important concernant les données sur la production régulière de la FAO, la principale source de ces statistiques mondiales, est que de nombreux chiffres publiés ne sont pas fournis par les États membres mais sont simplement estimés au siège de la FAO à Rome. Et, bien entendu, de nombreux chiffres nationaux fournis à la FAO peuvent être considérablement sur- ou sous-estimés.

14 Bien que l’abattage illégal soit courant dans de nombreux pays, les données mondiales sur la production de bois rond (bois d’œuvre) sont beaucoup plus fiables que les estimations des récoltes annuelles de combustibles issus de la biomasse. Certains de ces combustibles ont été intégrés dans des échanges commerciaux à plus grande échelle (charbon de bois et bois de feu pour les villes et les industries), mais la plupart sont collectés par les familles rurales pour leur utilisation immédiate pour la cuisine ou le chauffage, et leurs totaux annuels doivent être estimés sur la base d’études locales ou régionales à court terme limitées (Smil 2008).

15 On trouvera dans CDIAC (2011) des statistiques mondiales actualisées chaque année sur les émissions de carbone provenant des combustibles fossiles.

16 Voir la version anglaise pour le calcul.

17 Le dossier montre un déclin prolongé de la combustion de la biomasse qui a duré du début de l’ère commune jusqu’aux environs de 1750 ; ce déclin a été suivi d’une hausse marquée qui a atteint un sommet vers 1870, puis d’une forte baisse. Pourtant, la période postérieure à 1870 a été marquée par les changements les plus rapides dans l’utilisation des terres ainsi que par une hausse des températures, de sorte que le ralentissement ne peut s’expliquer par une réduction de l’activité humaine ou un climat plus frais : les causes les plus probables sont la fragmentation des zones de végétation, l’émergence de paysages généralement moins inflammables et la suppression active des incendies. Ces tendances à long terme des brûlages anthropiques ont été confirmées pour les 650 dernières années par l’analyse des concentrations et des rapports isotopiques du CO atmosphérique conservé dans une carotte de glace du pôle Sud (Wang et al. 2010) : elle montre un déclin prononcé des brûlages dans l’hémisphère sud entre 1350 et 1650 ; puis est venue une hausse ondulatoire qui a culminé à la fin du XIXe siècle, suivie d’une baisse à des niveaux inférieurs à ceux de toute époque depuis 1350.

18 Les tubercules comprennent les récoltes massives de pommes de terre blanches et douces, d’ignames, de manioc et de taro, qui totalisent quelque 700 Mt dans le monde ; les récoltes de racines comprennent les betteraves à sucre (maintenant plus de 200 Mt/an) et de nombreuses cultures légumières racines, allant de la carotte au céleri rave ; l’élément le plus important de la catégorie des semences est l’arachide, dont la récolte est maintenant proche de 40 Mt/an. Le total général de ces récoltes souterraines est maintenant de l’ordre de 1 Gt de phytomasse fraîche.

19 Des récoltes supérieures à la moyenne sont courantes les années qui combinent des précipitations abondantes et des températures optimales nécessaires à la maturation des cultures : par exemple, les rendements moyens du maïs, la plus grande culture annuelle d’Amérique, ont été aussi faibles que 8,1 t/ha en 2002 et aussi élevés que 10,3 t/ha en 2009 (FAO 2011). En revanche, les pertes de rendement importantes sont courantes pendant les sécheresses prolongées, en particulier celles associées à la circulation de La Niña (ISU 2011).

20 Je suppose une teneur moyenne en carbone de 12 p. 100 du poids frais, un indice trophique moyen de 3,3 (les poissons herbivores, comme le hareng, s’alimentent au niveau trophique 2,0, les carnivores de niveau supérieur, comme l’albacore, à 4,6) et une efficacité moyenne du transfert d’énergie des aliments de 10 p. 100. À titre de comparaison, Pauly et Christensen (2002) ont calculé que les besoins en phytomasse pour les prises mondiales de poissons représentaient 8 % de la PPN marine.

21 Par exemple, nous n’avons pas besoin de connaître l’indice de développement humain du PNUD pour la Sierra Leone (0,317) ou le Zimbabwe (0,140) – comparé à 0,519 pour l’Inde et 0,902 pour les États-Unis – afin d’apprécier la situation socio-économique désastreuse de ces deux premiers pays.

22 La dernière version des Perspectives de la population mondiale des Nations Unies reporte ce pic après 2100. Les prévisions précédentes situaient le pic à environ 9,2 milliards en 2075, mais les hypothèses de fécondité modifiées font que le total dépassera 10 milliards au début des années 2080 et continuera d’augmenter lentement d’ici 2100 (ONU 201 1).

23 Ce changement inclut maintenant les livres électroniques : en mai 201 1 Amazon.com a annoncé que ses ventes de livres électroniques dépassaient de 5 % les ventes de titres imprimés, et que l’équilibre devrait se déplacer rapidement (il y a maintenant quelque 30 entreprises qui fabriquent des lecteurs électroniques).

References

Adams, Jonathan M. et al. 1990. « Increases in terrestrial carbon storage from the Last Glacial Maximum to the present, » Nature 348: 711-714.

Adams, Jonathan M. and H. Faure. 1998. « A new estimate of changing carbon storage on land since the last glacial maximum, based on global land ecosystem reconstruction, » Global and Planetary Change 16-17: 3-24.

Amthor, Jeffrey S. and Dennis D. Baldocchi. 2001. « Terrestrial higher plant respiration and net primary production, » in J. Roy, B. Saugier, and H.A. Mooney (eds.), Terrestrial Global Productivity. San Diego: Academic Press, dp. 33-59.

Ajtay, G.L. et al. 1979. « Terrestrial primary production and phytomass, » in Bert Bolin et al. (eds.), The Global Carbon Cycle. New York: John Wiley, pp. 129-181.

Barbosa, P.M., D. Stroppiana, and J-M. Grégoire. 1999. « An assessment of vegetation fire in Africa (1981-1991): Burned areas, burned biomass, and atmospheric emissions, » Global Biogeochemical Cycles 13: 933-949.

Bermejo, Magda. 1999. « Status and conservation of primates in Odzala National Park, Republic of the Congo, » Oryx 33: 323-331.

Blanc, J.J. et al. 2007. African Elephant Status Report 2007: An Update from the African Elephant Database. Gland (Switzerland): IUCN.

BP (British Petroleum). 2011. Statistical Review of World Energy. «http: //www.bp. com/section bodycopy.do?categoryld=7500&contentld=706848 1 » .

Branch, E. Douglas. 1929. The Hunting of the Buffalo. Lincoln, NE: University of Nebraska Press. CDIAC (Carbon Dioxide Information and Analysis Center). 2011. Fossil-Fuel C02 Emissions. «http: //cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html».

Cochran, Gregory and Henry Harpending. 2010. The 10,000 Year Explosion: How Civilization Accelerated Human Evolution. New York: Basic Books.

Coleman, David C. and D.A. Crossley. 1996. Fundamentals of Soil Ecology . San Diego: Academic Press. Conservation International. 2011. « Biodiversity hotspots, » «http: //www.biodiversityhotspots. org/xp/hotspots/Pages/default.aspx».

Cramer, Wolfgang et al. 1999. « Comparing global models of terrestrial net primary productivity (NPP): Overview and key results, » Global Change Biology 5: 1-15.

Damuth, John. 1981. « Population density and body size in mammals, » Nature 290: 699-700.

Demeny, Paul. 1990. « Population, » in B.L. Turner et al. (eds.), The Earth as Transformed by Human Action. New York: Cambridge University Press, pp. 41-54.

Dudley, Nigel. 2011. Authenticity in Nature: Making Choices about the Naturalness of Ecosystems. London: Earthscan.

Ellis, Earl C. and Navin Ramankutty. 2008. « Putting people in the map: Anthropogenic biomes of the world, » Frontiers in Ecology and the Environment 6: 439-447.

Ellis, Kenneth J. 2000. « Human body composition: in vivo methods, » Physiological Review 80: 649-680.

Fahey, Timothy J. and Alan K. Knapp. 2007. Principles and Standards for Measuring Primary Production. Oxford: Oxford University Press.

FAO (Food and Agriculture Organization). 2011. « FAOSTAT, » «http: //faostat. fao.org/default. aspx».

Galloway, James N. et al. 2007. « International trade in meat: The tip of the pork chop, » Ambio 36: 622-629.

Geider, Richard J. et al. 2001. « Primary productivity of planet earth: biological determinants and physical constraints in terrestrial and aquatic habitats, » Global Change Biology 7: 849- 882.

Haberl, Helmut et al. 2007. « Quantifying and mapping the human appropriation of net primary production in earth’s terrestrial ecosystems, » Proceedings of the National Academy of Sciences 104: 12942-12947.

Hall, Kevin D. et al. 2009. « The progressive increase of food waste in America and its environmental impact, » PLoS ONE 4(11): e7940. doi: 10.1 37 1/journal.pone. 0007940

Houghton, Richard A. 2003. « Revised estimates of the annual net flux of carbon to the atmosphere from changes in land use and land management 1850-2000, » Tellus 55B: 378-390.

Houghton, Richard A. and Scott J. Goetz. 2008. « New satellites help quantify carbon sources and sinks, » Eos 89: 417-418.

HYDE. 2011. History Database of the Global Environment, «http: //themasites.pbl.nl/en/thema sites/hyde/index.html » .

IMF (International Monetary Fund). 2010. « Principal global indicators, » «http: //www.prin ciDaldobalindicators. ore/default. asDx».

Imhoff, Marc L. et al. 2004. « Global patterns in human consumption of net primary production, » Nature 429: 870-873.

Isenberg, Andrew C. 2000. The Destruction of the Buffalo: An Environmental History, 1750-1920. Cambridge: Cambridge University Press.

ISU (Iowa State University). 2011. « La Nina: Impact on 2011 crop weather outlook, » «http: //www.extension.iastate.edu/NR/rdonlyres/60BC2B76-847C-4E55-9A93-7819603- BDF7B/ 143090/CropMarketingNewsletterMarchl 5.pdf».

Ito, Akihiko. 201 1. « A historical meta-analysis of global terrestrial net primary productivity: Are estimates converging?, » Global Change Biology DOI: 10.1 1 1 1/j. 1365-2486.201 1.02450.x

Kingsbury, Noel. 2010. Hybrid: The History and Science of Plant Breeding. Chicago: University of Chicago Press.

Lauk, Christian and Karl-Heinz Erb. 2009. « Biomass consumed in anthropogenic vegetation fires: Global patterns and processes, » Ecological Economics 69: 301-309.

Lehsten, Veiko et al. 2009. « Estimating carbon emissions from African wildfires, » Biogeosciences 6: 349-360.

Lewin, Roger. 2005. Human Evolution: An Illustrated Introduction. Maiden, MA: Blackwell.

Maddison, Angus. 2007. Contours of the World Economy, 1-2030 ad. Oxford: Oxford University Pres«;.

Matthews, Emily et al. 2000. Pilot Analysis of Global Ecosystems. Washington, DC: World Resources Institute.

Marlon, Jennifer R. et al. 2009. « Climate and human influences on global biomass burning over the past two millennia, » Nature Geoscience 1: 697-702.

McEvedy, Colin and Richard Jones. 1978. Atlas of World Population History. Middlesex, England: Viking Penguin.

McHugh, Thomas. 1972. The Time of the Buffalo. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

McKinney, Roland, (ed.). 1994. Technology of Paper Recycling. New York: Springer- Verlag.

Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-being: General Synthesis. Washington, DC: Island Press.