Article et infographie inspirés du livre : Les limites planétaires [Boutaud & Gondran, 2020]

(Mis à jour le 15/04/22)

Introduction

La question des limites planétaires apparaît dans les débats au XIXème siècle avec les premières inquiétudes malthusiennes (constatant un décalage d’évolution entre la démographie et la productivité des ressources) rapidement balayées par une réaction cornucopienne excluant la nature de l’équation économique puisque les progrès de la science « sont aussi infinis et, du moins, aussi rapides que ceux de la population » [Engels, 1844]. La notion de capital naturel symbolise sémantiquement cette relégation de la nature à une sous-catégorie du capital.

Désormais avec des pressions anthropiques multi-sources et multi-effets indéniables, la question des limites planétaires s’étend également aux processus de régulation du système Terre. C’est justement l’objet de ce livre qui nous plonge dans les principales variables qui déterminent les équilibres biophysiques de la planète, depuis les débuts de l’Holocène jusqu’ à leurs perturbations de l’Anthropocène, avec une question en suspens : jusqu’à quelles limites le système Terre pourra absorber les pressions anthropiques sans compromettre les conditions de vie de l’espèce humaine ?

Pour commencer, parlons plutôt de frontières que de limites :

Définir des limites planétaires suscite un vrai engouement scientifique. Il est vrai que la tâche est urgente et pourrait permettre de définir un référentiel incontournable des prises de décision mais celle-ci est ô combien difficile sur le plan scientifique et technique (complexité extrême, boucles de rétroactions positives et négatives difficiles à modéliser) éveillant une part de scepticisme et critiques dans la communauté scientifique. Il est vrai que la science du système Terre est une science jeune et complexe. Mais quoi qu’il en soit, les défis du XXIème siècle nous invitent à en savoir plus sur le fonctionnement écosystémique de notre « vaisseau spatial Terre » [Boulding,1966].

L’équipe du Stockholm Resilience Centre travaille sur cette notion de limites planétaires en modélisant les 9 principaux processus de régulation de l’Holocène qui ont permis une extrême diversification du Vivant et la prospérité de l’espèce humaine. Pour chacun de ces processus, ils sélectionnent une ou plusieurs variables de contrôle comme facteur(s) explicatif(s) majoritaire(s) (ex : le C02 pour le changement climatique) et observent les réponses suivant l’évolution de cette variable de contrôle.

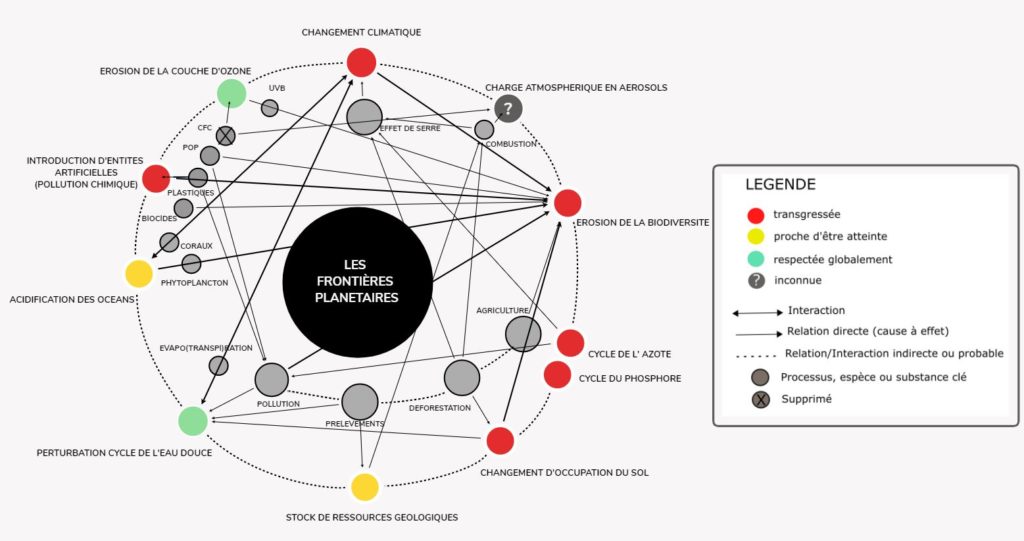

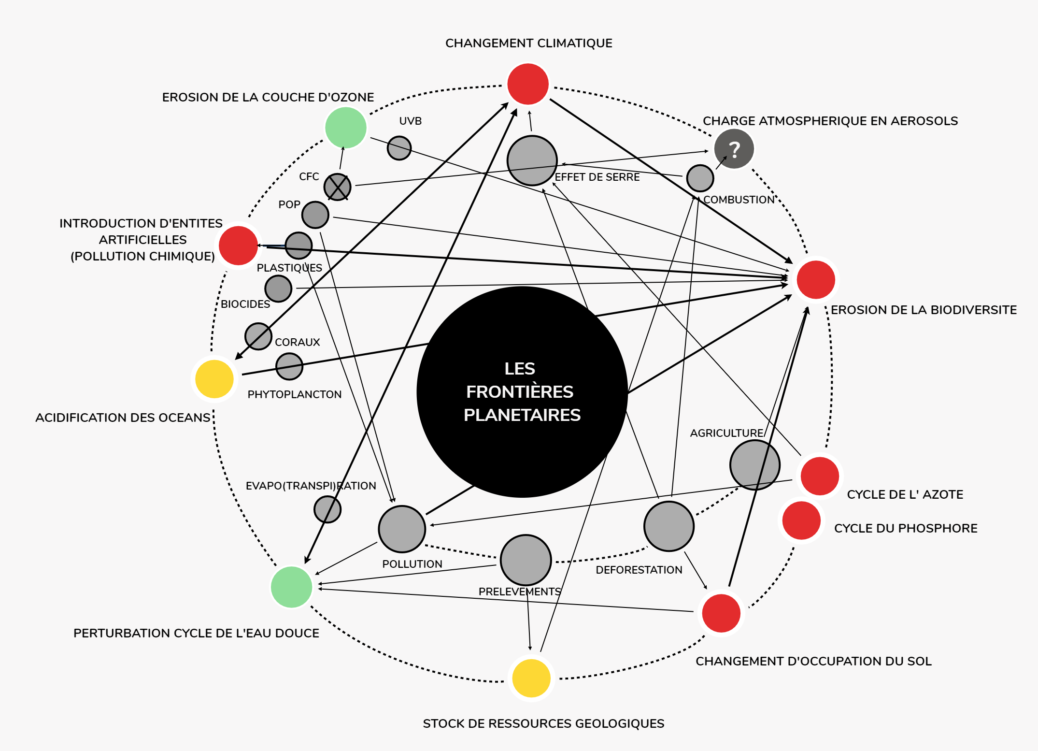

Il ressort de la lecture qu’il paraît plus judicieux et prudent de définir des frontières planétaires (soit la valeur basse de l’incertitude, qui équivaut à un risque accru de perturbation du processus de régulation) que des limites (point de basculement ou tipping point) car les points de rupture sont imprévisibles [Zimmer, 2009], voire pratiquement inexistants dans la plupart des cas (CNRS, 2020) mais également parce que les processus de régulation interagissent et la perturbation de l’un affecte la régulation et/ou la résilience des autres (cf infographie ci-dessous).

Passons en revue tous ces processus de régulation, leur état actuel vis à vis des frontières planétaires définies par le Stockholm Resilience Centre et leurs relations systémiques.

3 processus globaux affectés, propices à la mobilisation internationale : érosion de la couche d’ozone, changement climatique et acidification des océans

- l’érosion de la couche d’ozone : une entrée en matière « facile » pour la coopération internationale

Premier symptôme planétaire de l’impact anthropique, les molécules chlorées (notamment les CFC) ont été pointées comme responsables majoritaires du « trou dans la couche d’ozone » et interdites suite au protocole de Montréal (1987). La frontière mesurant l’épaisseur moyenne globale de la couche d’ozone avait été quasiment atteinte (en raison de la réaction catalytique du chlore détruisant les molécules d’ozone), entraînant un accroissement des UVB parvenant au sol dont l’exposition accrue est néfaste pour la biodiversité (photosynthèse, croissance des plantes, animaux).

Depuis ce protocole, les CFC ont été remplacés par les HCFC puis HFC, réaugmentant l’épaisseur d’ozone stratosphérique. C’est donc une réussite mais celle-ci a été facilitée par la combinaison de deux facteurs : le nombre de secteurs et entreprises concernées avec une technologie de substitution existante et satisfaisante. Des facteurs absents pour la frontière suivante.

- le changement climatique, symptôme de l’énorme transfert du carbone et symbole des échecs internationaux

L’espèce humaine a fait un énorme transfert de carbone de la lithosphère vers l’atmosphère pour le développement de la société thermo-industrielle. Les concentrations atmosphériques en gaz parlent d’elles mêmes : depuis 1850, nous observons une augmentation de 280 à 415 ppm pour le CO2 (+48%), de 800 ppb à 1800 ppb pour le méthane (+125%). Tout ça entraîne un gigantesque effet de serre par forçage radiatif, et donc, un changement climatique très rapide d’origine anthropique.

Deux variables de contrôle ont été sélectionnées pour définir la frontière du changement climatique : la concentration en CO2 avec une frontière à 350 ppm et le forçage radiatif (en W/m²) qui paraît plus solide puisqu’il prend en compte l’ensemble des gaz à effet de serre (GES) mais sa mesure comporte une incertitude assez forte. Quelque soit la variable de contrôle, la frontière du changement climatique a été largement transgressée, va continuer de l’être (notamment avec la menace du pergélisol) et impacte les autres processus, notamment ceux liés à la biodiversité (qui doit s’y adapter très rapidement) et aux océans.

Le protocole de Kyoto (1997) et les innombrables COP n’ont pas réussi à inverser cette tendance. Ces échecs répétés de coopération internationale s’expliquent en partie par l’absence de technologie de substitution satisfaisante aux énergies fossiles ; l’ampleur des changements à effectuer dans tous les entreprises et secteurs ; des effets du changement climatique inégaux et des objectifs non contraignants fixés sur une variable d’état (température) et non de contrôle.

- l’acidification des océans, une rétroaction négative qui s’épuise

Les océans sont le premier puits de carbone : plus il y a de CO2 atmosphérique, plus il y a de CO2 dissous dans les océans. Cependant, cette séquestration du carbone entraîne une acidification de l’eau marine (+30 % depuis 1990). Cette rétroaction négative (puisqu’elle atténue le changement climatique), tellement mise à l’épreuve, diminue la photosynthèse du phytoplancton, menace les récifs coralliens et donc l’ensemble de la biodiversité halieutique par effets trophiques.

La variable de contrôle est le niveau de saturation en aragonite (1 des 2 carbonates de calcium produit par organisme marin pour calcification) et la frontière est fixée à 80 % de l’ère préindustrielle. La valeur constatée est aujourd’hui à 84 %, soit proche de la frontière.

Des cycles biogéochimiques bien trop perturbés : entre fuite d’azote, gaspillage du phosphore et cycle de l’eau anthropisé

- Azote (N) et Phosphore (P), symboles de la non-durabilité de notre production agricole

L’azote joue un rôle central dans la production de la biomasse. Aux débuts du XXème siècle, des procédés chimiques (notamment le procédé Haber-Bosch) ont offert à l’Homme un apport artificiel d’azote réactif considérable via des engrais azotés, boostant la productivité agricole mondiale. Les apports artificiels d’azote réactif sont aujourd’hui jusqu’à cinq fois supérieurs aux apports naturels entraînant un déséquilibre certain du cycle de l’azote. Ce surplus d’azote n’est que partiellement absorbé par les plantes (60%), se répercute dans la chaîne trophique entraînant une pollution en nitrates des sols et des eaux multipliant les risques d’eutrophisation des rivières et océans (prolifération d’algues et risque d’asphyxie de la faune et flore aquatique).

Les bactéries dénitrifiantes limitent ce problème de fuite d’azote (rétroaction négative) mais leurs capacités sont limitées et leur suractivité génère un relargage d’oxyde d’azote, qui est un puissant gaz à effet de serre, accentuant dès lors le changement climatique (revers de la médaille).

Le phosphore est lui aussi primordial dans notre production agricole puisqu’il est le premier nutriment de la photosynthèse et qu’il agit donc comme un facteur limitant. Son origine naturelle (altération des roches) a été complétée par un surplus issu de l’extraction des roches phosphatées que l’on retrouve ensuite dans nos engrais chimiques. Les deux problèmes majeurs sont le phénomène de rareté (épuisement des réserves estimé entre 50 et 100 ans) et une grosse perte dans ce cycle anthropisé : seulement 1/5 du phosphate miné se retrouve dans notre alimentation. Le reste se disperse dans les écosystèmes et devient nuisible en milieu aquatique avec des eutrophisations qui se généralisent entraînant des zones mortes (ex: Mer morte), appelées Environnement Anoxique Océanique (EAO).

Pour ces deux éléments, les valeurs des variables de contrôle (azote et phosphore anthropique injecté dans la nature) sont plus de deux fois supérieures aux frontières planétaires définies (qui en plus ne tiennent pas compte du risque de pénurie et des effets néfastes sur les autres processus de régulation).

- Le cycle de l’eau douce entré dans l’Anthropocène

L’humanité est devenue la principale source de modification du débit des rivières comme en témoigne la mer d’Aral ou le fleuve fertile en Iran : 25 % des bassins versants sont asséchés avant de rejoindre l’océan, entraînant des conflits autour de la ressource et une perte de biodiversité très préjudiciable (zones humides).

L’humanité est également le premier agent de modification des flux d’évaporation (en raison du changement climatique et la déforestation principalement). Il serait temps d’ailleurs de corriger tous les schémas du cycle de l’eau et rajouter l’impact anthropique puisque celui-ci peut – entre autres – modifier la rétention d’eau des sols et le climat régional en bouleversant le régime pluviométrique d’une zone géographique.

Le volume d’eau douce prélevé dans les eaux de surface et souterraines (la variable de contrôle) n’a pas atteint la frontière planétaire mais les nombreux dépassements régionaux et la répartition inégale de la ressource suggèrent de compléter la frontière planétaire par une frontière à l’échelle des bassins versants.

La biodiversité et les sols, gages de résilience de la biosphère, à l’agonie

Considérons métaphoriquement la biosphère comme un patchwork composé de 3 types de biodiversité : les fibres (diversité des gènes), les fils (diversité des espèces) et les morceaux de tissus (diversité des écosystèmes).

Plus ces 3 biodiversités sont importantes, plus la toile du vivant est à la fois souple (adaptable) et solide (résiliente). L’intégrité de la biosphère (dont nous faisons partie) est donc intimement liée à sa biodiversité : « une maille se défait et c’est tout le vêtement qui se déchire » [Barbault, 2006].

Comme nous le savons tous, le constat est sans appel : quelque soit l’éthique choisie (éthique environnementale avec préservation forte ou éthique utilitariste avec préservation faible), les frontières planétaires définies (érosion des espèces ou diversité fonctionnelle) sont largement transgressées créant la sixième grande extinction [Elizabeth Kolbert, 2014]. Ce taux d’extinction, 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel, risque de s’aggraver puisque les indicateurs d’abondance (ex : vertébrés – 60 % depuis 1970 [WWF, 2018], -80 % pour les mammifères [IPBES, 2019], – 75% pour les insectes en 30 ans en Europe [Hallmann, 2017]) laissent présager des extinctions imminentes et que la biodiversité est menacée par les autres dépassements de frontière (cf infographie des frontières planétaires) notamment le changement d’affectation des sols.

En effet, urbanisation et déforestation détruisent, polluent ou fragmentent les habitats de la biodiversité. Le couvert forestier est en net recul avec un chiffre assez saisissant : – 1000 hectares par heure en moyenne depuis 1990 [WWF, 2016]. Cette déforestation, imputable pour la moitié à l’agriculture à vocation commerciale (élevage extensif, plantes fourragères, agrocarburants, café, huile de palme, etc…) a des effets différents suivant les biomes, le climat, les espèces, l’âge des arbres ou encore la gestion sylvicole mais les effets sont bien plus négatifs pour les forêts tropicales et boréales (les zones les plus massivement déforestées). En clair, en plus de déforester trop, nous déforestons aux mauvais endroits.

L’érosion de la couverture forestière (variable de contrôle) est bien supérieure à la frontière définie et celle-ci ne prend pas en compte l’écart qualitatif en matière de services écosystémiques entre une forêt naturelle détruite et son remplacement par une sylviculture mono-espèce.

Ce changement d’affectation des sols affecte quatre autres processus : la biodiversité, le changement climatique et l’acidification des océans par le relargage de C02 et enfin le cycle de l’eau en modifiant les capacités d’infiltration du sol, l’évapotranspiration voire même le climat local.

Et pour assaisonner: un stock de substances potentiellement nocives aux frontières inconnues et un stock de ressources non renouvelables proche de l’épuisement

- La charge atmosphérique en aérosols, un enjeu sanitaire certain

La pollution atmosphérique, notamment les particules fines issues principalement de combustion, inquiètent puisqu’elles restent en suspension, qu’elles agrègent d’autres polluants et pénètrent les voies respiratoires. Cette pollution atteint parfois des niveaux extrêmes avec les fameux épisodes d’airpocalypse en Chine.

Cette charge atmosphérique en aérosols mesurée via l’épaisseur optique d’aérosols en suspension n’a pas de limite planétaire déterminée. Il est difficile d’estimer l’impact climatique puisque, suivant les particules, l’effet peut-être refroidissant (souffre) ou réchauffant (suie).

- Un cocktail d’entités artificielles incorporées dans les cycles du vivant

Les entités artificielles comprennent substances chimiques (solvants, biocides, CFC..), matériaux créés ou modifiés (OGM, nanoparticules, plastiques) ou éléments naturels concentrés par les activités humaines (métaux lourds). 500 millions de tonnes de substances chimiques sont produites chaque année et rejetées dans tous les cycles du vivant, tout le long de notre chaîne de production et de consommation. 500 fois le volume de 1930! La dose ne faisant pas forcément le poison [Cicolella,2013], d’autres facteurs comme la durée d’exposition ou encore les effets cocktails entre substances influent sur la nocivité et rendent la définition d’une frontière très complexe… Celle-ci a été néanmoins évaluée en 2022 à l’aide de plusieurs de variables de contrôle et déclarée franchie « sur la base du poids de la preuve » : les volumes (notamment le plastique), le nombre toujours plus élevé de substances nouvelles et leur persistance dépassant « la capacité des sociétés à effectuer des évaluations et des suivis liés à leur sûreté ». Sans parler des effets en cascade potentiels comme l’illustre les POP (bioaccumulables, bio amplificateurs, mobiles) ou les insecticides impactant l’ensemble de la chaîne trophique.

- Des risques de pénuries dans de nombreux secteurs

Énergies fossiles, minerais, terres rares, phosphore ou encore sable… notre société thermo-industrielle devra tôt ou tard faire face à l’épuisement inéluctable de ressources non renouvelables avec un risque de pénuries en série que les découvertes ou progrès technologiques auront du mal à combler.

Quoi qu’il en soit, avant de parler de pénurie, les ressources naturelles ont un rendement décroissant (le taux de retour énergétique) qui demande donc plus d’énergie pour l’extraction et se répercute sur le coût de production. Cette interdépendance entre minerais et énergie accélère la raréfaction des ressources : le scientifique Heinberg en déduit que le peak oil aurait des conséquences en chaîne, menant à un peak everything [Heinberg, 2010].

Conclusion

Ce tour d’horizon des frontières planétaires, bien que démoralisant et imparfait par notre connaissance partielle du système Terre, nous fournit une vision globale de nos impacts (et leurs interactions) sur les processus de régulation à l’origine des conditions de notre expansion.

Il permet de refléter sur un même schéma toutes les perturbations liées à ces fameuses externalités négatives de l’activité humaine qui se répercutent inévitablement dans la biosphère (facteur central des équilibres planétaires). L’étude des frontières permet de pointer deux secteurs au cœur de ces dépassements de frontières planétaires : le secteur des énergies fossiles et celui de la production alimentaire qui sont difficiles à blâmer (puisque on leur doit notre expansion démographique et notre confort de vie) mais qu’il faut profondément changer.

Certains suggèrent que ces externalités négatives et frontières planétaires dépassées trouvent leur causalité première dans notre accroissement démographique, d’autres (comme chez ExNaturae) dans la logique propre au capitalisme, jugeant le terme Capitalocène [Malm, 2017] plus approprié pour décrire notre bref épisode géologique.

À l’instar de l’overview effect, la question des limites planétaires est une invitation à la modestie, à une pause introspective, à la reconnexion au Vivant, à « l’acceptation que nous ne sommes pas tout-puissants […] dans un monde qui va devenir de plus en plus contraint, quoi qu’il arrive » [Vincent Mignerot, 2020].

Ce n’est pas une question manichéenne technophiles versus technophobes, malthusiens versus cornucopiens. C’est bien plus complexe que ça avec une incertitude qui ne doit pas nous défausser de notre responsabilité commune ou légitimer l’inaction. Et comme l’illustre l’infographie des frontières planétaires et leurs interactions, il est illusoire de croire à des solutions simples ou à des “solutions pansements” désespérées. On ne fera que repousser le problème à un autre endroit (ou en créer d’autres).

Les réponses doivent bien être systémiques. Et à la hauteur des enjeux soulevés par les limites planétaires.

[…] © Illustration des limites planétaires par l’ONG Ex Naturae […]